目录

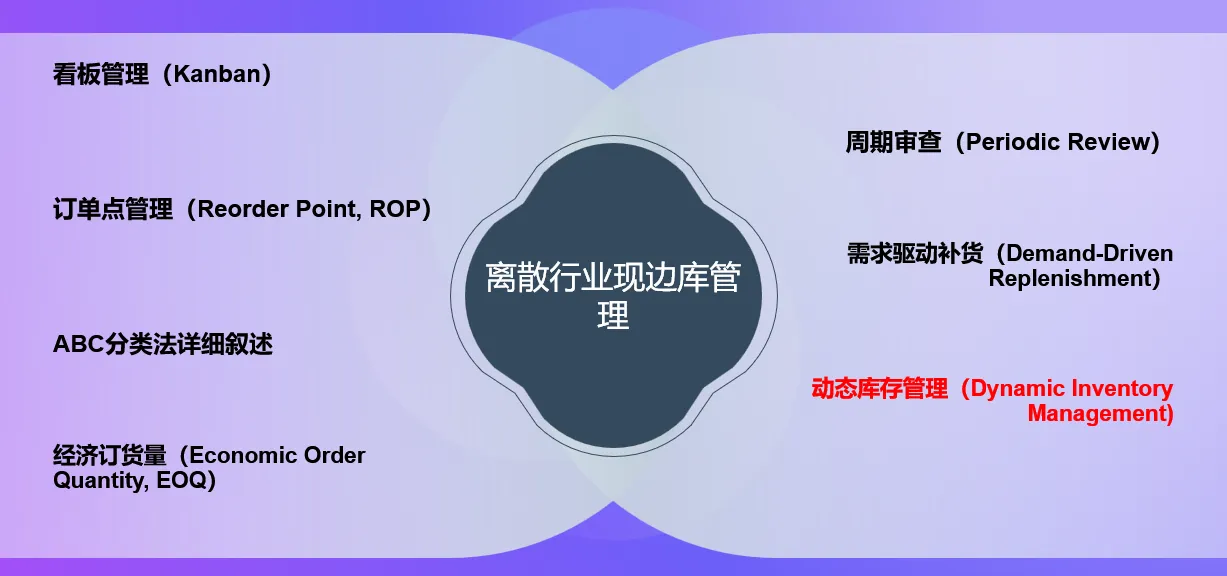

离散行业是指生产过程中的产品是单个或少量特殊产品,以而且每个产品的生产过程通常都是独特的。这些行业包括制造业、航空航天、汽车、电子等。在这些行业中,库存管理至关重要,因为生产计划和客户需求的变化都会直接影响库存水平。现边库(Just-in-Time Inventory)管理,强调在需要时提供需要的产品,以减少库存持有成本和浪费。

看板管理(Kanban)

定义

看板(Kanban)是一种起源于日本的管理方法,最早由丰田汽车公司在20世纪50年代提出,以提高生产效率和减少库存浪费。看板的直译为“信号牌”或者“看板”,其核心理念是通过使用可视化的标识系统来引导生产流程,确保适量的产品在适当的时间和地点被生产或补充。看板通常以卡片的形式出现,这些卡片包含了关于物料、工作内容、生产线状态等重要信息。

看板的工作原理

看板管理依赖于“拉动系统”(pull system),即在需要时才进行生产或补充。这种方法确保了生产的灵活性,避免了过量生产和库存的积压。看板的基本工作原理如下:

- 设定库存水平:先定义每个部件和物料的最小库存水平。

- 看板信号:当某个物料的库存水平降到设定的阈值时,看板信号被激活。这通常是通过发送看板卡片或者通过系统的电子信号来实现。

- 补充请求:看板的发出作为补充请求,相关部门会接收到这个信号,并进行相应的生产或采购。

- 生产过程:生产部门根据看板信号进行物料的生产,提高生产的灵活性,保障生产线的持续运作。

例子分析

在汽车制造业中,看板系统的应用尤为明显,且极为有效。例如:

- 背景:在现代汽车制造企业,生产线需要大量不同类型的零部件,如发动机、车身、电子元件等。每种零部件的生产都有其特定的需求量和时间计划。

- 应用:某汽车制造厂采用了看板管理系统。每个零部件的工作站旁边都有一个看板,记录了该零件的当前库存水平和最低安全阈值。例如,发动机零部件的看板上显示当前库存为50个,设定的最低库存为20个。

- 补充过程:当每个工作站的零部件库存降低到20个时,相应的看板就会被提取并发送到生产调度部门,发出补充请求。这时,生产调度部门会立即安排相应的生产计划,以立即制造和补充所需的零件。

- 效果:通过这种机制,制造企业能够保持其零件库存的流动性,并确保不会因为库存不足导致生产线停滞。与此同时,这也减少了不必要的库存积压,有效降低了库存持有成本。

订单点管理(Reorder Point, ROP)

定义

订单点管理(Reorder Point, ROP)是一种库存管理策略,它主要旨在确保在库存水平降到一定阈值时,及时下达补货订单,以避免库存短缺的风险。这一策略依赖于对产品需求和供应时间的准确预测,从而制定合理的订单点。ROP管理的核心是维护适当的库存水平,既满足生产需求,又减少库存持有成本。

工作原理

订单点管理的工作原理可以概括为以下几个步骤:

- 设定安全库存水平:首先需要根据历史销售数据和市场预测,确定安全库存水平。安全库存是为了应对需求波动和供应延迟,确保在补货周期内不会发生缺货。

- 计算订单点:订单点是指当库存降到某个特定水平时,必须下达补货订单。计算订单点一般使用以下公式:

- 监控库存水平:企业应该对库存水平进行实时监测,当库存降到或低于订单点时,系统会触发补货请求。

- 下达补货订单:一旦触发订单点,责任部门需快速下达补货订单,确保在预计的补货时间内物料到位。

例子分析

以电子产品制造领域为例:

- 背景:一家知名的电子产品制造公司需要多种组件来组装其电子设备,包括显示屏、芯片、电源模块等。每种组件的需求量和供应时间可能存在差异。

- 应用:公司通过历史数据分析,确定某关键组件的日均需求量为20个单位,供应商的交货时间为5天,且希望维持一个额外的安全库存50个单位。通过应用上述公式:

因此,该公司设定的订单点为150个单位。

- 补货过程:在实际操作中,当库存水平降至150个单位时,该系统会自动生成一份补货订单,并发送给供应商。这样,厂家能够确保不会因为库存不足而中断生产线。

- 效果:通过合理的订单点管理,该电子产品制造公司能够有效地避免零部件的缺货情况,从而提高生产的持续性和效率。同时,由于可以更精准地控制库存水平,减少了不必要的资金占用和仓储费用。

经济订货量(Economic Order Quantity, EOQ)

定义

经济订货量(Economic Order Quantity, EOQ)是一种用于计算每次订单最佳数量的库存管理模型,其目标是最小化总库存成本。总库存成本通常包括两个主要成分:订单成本和持有成本。订单成本是与采购、运输等相关的费用,而持有成本则是指存放库存所产生的费用,如仓储费、保险费和损耗等。

EOQ模型的基本假设是需求是恒定的、补货是即时的,并且单位成本和其他相关成本固定。通过合理计算EOQ,企业可以有效地平衡订单频率与库存持有成本。

工作原理

EOQ的计算依据以下公式:

其中:

- D 代表年需求量

- S 代表每次订单的固定成本

- H 代表单位存货持有成本

例子分析

以一家玩具制造商为例:

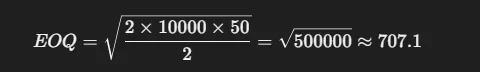

- 背景:假设该制造商每年的玩具需求量为10,000个,且每次下订单的固定成本为50元,每个玩具的单位持有成本为2元。

- 计算EOQ:

- 年需求量 D=10,000

- 每次订单成本 S=50

- 单位持有成本 H=2

将这些值代入EOQ公式,得到:

因此,最佳的订货数量大约是707个玩具。

- 实际操作:

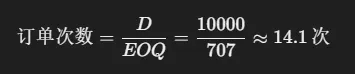

- 如果制造商每次订购707个玩具,根据需求和订单频率,可以计算出所需的订单次数和相关成本。

- 假设每年需要的订单次数为:

- 成本分析:

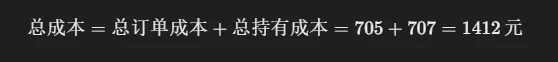

- 总订单成本 =订单次数×S=14.1×50=705元

- 平均库存量=EOQ/2≈353.5

- 总持有成本 =平均库存量×H=353.5×2=707元

- 总成本:

ABC分类法详细叙述

定义

ABC分类法是一种广泛应用于库存管理的策略,它通过将物品分为A、B、C三类,帮助企业根据物品对总库存成本的贡献度进行管理。A类物品是指单位价值高但存量少的物品,通常对整体业务产生重大影响;B类物品是中等价值和数量的物品;C类物品则是价值低但数量多的物品。这种分类方法使企业能够将更多的资源和关注放在对业务影响更大的物品上,有效提高库存管理效率。

分类原则

- A类物品:这类物品通常占整个库存总价值的70%-80%,但数量仅占10%-20%。这意味着每个单位的价值很高,任何缺货或管理不当都会对企业的运营产生重大影响。需要进行严格的管理和频繁的审查。

- B类物品:这类物品的价值和数量处于中等水平,通常占总价值的15%-25%和数量的30%-40%。需要定期进行评估,但管理上可以相对宽松。

- C类物品:这类物品占库存总值的5%-10%,但数量可以达到50%-70%。由于这些物品的单价较低,管理和控制的重点相对较少,通常采用批量管理或周期性审核的方式。

例子分析

以一家药品制造企业为例:

- 背景:这家公司生产多种类型的药品,其中部分药品的市场需求和重要性各不相同。

- A类药品:抗生素如青霉素,这是一种高价值的药品,市场需求持续且竞争激烈。由于其疗效和市场价值的重要性,任何短缺都会导致严重的后果。因此,公司对这类药品实施严格的库存控制,确保生产线始终有足够的库存,以避免生产延误。

- B类药品:例如某些处方药,如中等价格的降压药。这类药品在市场上的需求相对稳定,价值和数量都处于中等水平。公司会每月进行检查,确保每种药品的库存水平能够满足需求,但不需要像A类药品那样频繁地监控。

- C类药品:例如普通的维生素补充剂,这类药品的单价低,数量较多。公司会采用较为宽松的管理方式,只在季节性需求周期上进行评估,库存的维护相对简单,通常在每季度进行一次审查,确保不会出现过剩或不足的情况。

周期审查(Periodic Review)

定义

周期审查是一种库存管理方法,企业通过设定固定的时间间隔(如每周、每月等)对库存进行定期检查,评估当前的库存水平并根据历史销售数据和需求趋势来决定是否需要补货。这种方法的关键在于定期评估和调整,因此能够有效应对需求的变化,提高库存管理的灵活性。

工作原理

周期审查的工作原理包括以下几个步骤:

- 设定审查周期:企业根据自身的需求和行业特点设定审查的周期,比如每周、每月或每季度一次。

- 库存检查:在设定的审查日期,管理人员检查当前库存水平,了解每种产品的可用数量。

- 需求分析:依据历史销售数据、市场动态和季节性变化等因素,分析产品的需求。

- 决定补货量:根据库存水平和分析出的需求,决定下一个周期的订货量。企业可能会调整每种产品的订单量,以优化库存水平并避免过剩或缺货情况。

- 下达订单:在决定补货后,向供应商下达订单,并安排物料进货。

例子分析

以一家家用电器公司为例:

- 背景:该公司生产和销售多种家用电器,如洗衣机、冰箱和微波炉。由于市场需求波动,无法完全预测每种电器的销售情况。

- 实施周期审查:公司设定每月为一次审查周期,每个月的最后一天,由库存管理团队对库存水平进行检查。

- 库存检查:在审查日,团队发现某款冰箱的库存为50台,上个月销售了30台,预计下个月的需求可能增加,销售达40台。

- 需求分析:通过分析过去几个月的销售趋势和季节性因素,团队确定未来一个月可能的销售量,并考虑市场促销活动的影响。

- 决策补货:根据当前库存(50台)和需求预测(40台),团队决定下单30台,以确保没有缺货,同时避免库存过多。

- 下达订单:订单交给供应商,计划在下个月初补齐库存,并保证畅通的供应链,确保公司的生产不受影响。

需求驱动补货(Demand-Driven Replenishment)

定义

需求驱动补货(Demand-Driven Replenishment)是一种库存管理方法,该方法依据实际的销售数据和客户需求动态调整库存水平。与传统的基于预测的库存管理方式不同,需求驱动补货强调在需求真实发生时进行补货,以确保库存始终与市场需求紧密匹配,减少过量库存的发生。

工作原理

需求驱动补货策略的工作原理主要包括以下几个步骤:

- 数据收集:实时收集和分析销售数据,包括客户购买行为、季节性趋势、促销活动的影响等。

- 需求预测:利用销售数据进行需求预测,预测可以基于数据分析技术,如机器学习算法,特定算法能更好地识别模式和趋势。

- 库存监控:持续监控库存水平,确保可以及时识别出库存不足或过剩的情况。

- 补货决策:当实际需求触及设定的补货阈值时,自动生成补货订单,确保商品在需要时及时补充。

- 供应链协调:与供应商保持紧密合作,以便迅速满足补货需求,确保库存能够支持计划的销售活动。

特点

- 实时数据驱动:这种策略依赖于实时的销售数据和市场反馈,能够及时反应市场需求的变化。

- 精准需求预测:通过对历史数据和消费者行为的分析,企业能够生成更准确的需求预测,从而提升补货的准确度。

- 减少库存积压:避免了基于历史预测的过量库存情况,只在实际需求发生时进行补货,进而减少库存持有成本和过时风险。

- 灵活性和响应能力:能够快速响应客户的购买行为和市场动态,提高供应链的灵活性和适应性。

应用案例

以电子商务行业为例,需求驱动补货被广泛应用于大型电商平台,如亚马逊:

- 背景:这些平台销售数以千计的商品,包括书籍、电子产品和家居用品等,需求变化迅速且难以预测。

- 数据收集:电商公司不仅跟踪销售数据,还分析客户的浏览习惯、点击率和购物车放弃率等指标。这些数据可以汇总出客户的购买意向。

- 需求预测:电商平台应用分析工具,对数据进行处理,识别出近期消费趋势和季节性需求,如假期销售季的热门商品。

- 动态调整:在销售旺季,平台可以基于实时数据进行库存动态调整。例如,如果某款智能手机的销售迅速上升,系统能够自动生成补货订单,确保库存及时更新,以满足客户需求。

- 优化备货:通过需求驱动补货,电商企业能够减少持续的库存积压,提高系统效率,同时为客户提供更好的购物体验,缩短交货时间。

动态库存管理(Dynamic Inventory Management)

定义

动态库存管理(Dynamic Inventory Management)是一种现代库存管理策略,它结合实时数据和市场变化,动态地调整库存策略。这种方法运用先进的技术手段,如物联网(IoT)、云计算和数据分析,以实现对库存状况的实时监控、分析和调整,确保库存水平与市场需求保持紧密一致。

工作原理

动态库存管理的工作机制主要包括以下几个步骤:

- 实时数据采集:通过传感器、条形码、RFID(无线射频识别)等技术,企业能够实时收集库存数据、设备运转状况和材料使用情况。

- 数据分析:借助数据分析工具和算法,企业对收集到的数据进行深度分析,识别趋势和模式,进而做出预测。例如,通过分析历史销售数据和设备性能,预测未来的库存需求。

- 库存监控:实现对库存水平的实时监控,及时揭示库存过剩或不足的情况。这一过程通常通过仪表盘或云端系统来展示实时数据,方便管理层随时调阅。

- 决策调整:根据实时监控的数据以及市场变化,及时调整库存策略。例如,当市场需求激增时,企业可快速安排补货;在需求减少或库存过剩的情况下,企业可以选择减少采购或降低生产量。

- 反馈循环:动态库存管理建立了一个反馈循环系统,不断通过监测、分析和调整来优化库存管理过程。

特点

- 实时性:动态库存管理的核心在于其实时监控功能,能够迅速响应市场需求的变化。

- 技术驱动:充分利用物联网、云计算和大数据分析等技术,提升库存管理的智能化水平。

- 灵活性:支持快速调整库存策略以应对不断变化的环境,减少因需求波动造成的库存压力。

- 预测能力:基于历史数据和当前市场信息,生成更精准的库存需求预测,从而提高补货的科学性。

应用案例

以制造业为例,动态库存管理的应用场景极为广泛:

- 背景:一家生产电子设备的制造企业,在生产过程中需要大量零部件,要求库存要能够及时满足生产需求,同时又需保持较低的库存成本。

- 实时监测:公司在生产线上安装了传感器,实时监控每个零件的使用情况,同时与仓库系统连接,采集库存数据。

- 数据分析:通过分析销售数据、生产线效率和设备运行状况,该企业能够对未来的零部件需求进行准确预测。

- 及时调整:如果某个零部件的使用率突然增加,系统能够立即检测到,并发出补货警报,以确保生产不受影响。同时,如果市场需求减弱,系统也能及时调整采购计划。

- 优化经营:通过动态库存管理,该企业能够有效应对生产和市场的波动,减少库存积压和资金占用,提升了整体运营效率。

结论

离散行业的现边库管理方式多种多样,每种方式都有其适用的场景和优势。企业可以根据自身的需求和行业特点选择合适的管理方式,以更高效地管理库存、降低成本,并提高客户满意度。通过合理运用这些管理策略,企业能够在竞争激烈的市场环境中保持高效运作。

本文作者:rick

本文链接:

版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!